Out of Sontheim – Somewhere in the middle of nowhere

„Sontheim Short Cuts – Zwischen Bauernkaff-Romantik und Post – Atom – Ödnis.“

Architektur und Alltag zwischen Kurzzeitpflege, Dorftristesse und einer strapaziösen Bahnverbindung.

„Aus Ritzen spricht Geschichte, aus Kanten Bürokratie.“

„Die Fräskanten von Sontheim – ein Denkmal der spontanen Straßenbau-Avantgarde.“

Sontheim an der Brenz wirkt auf den ersten Blick wie ein unscheinbares, bäuerlich geprägtes Dorf – ein Ort, den man architektonisch leicht übersehen könnte. Doch für meine Mutter wurde er zum unfreiwilligen Kurzzeitpflege-Exil, zu einem regelrechten „Bad Trip“ fern der vertrauten Umgebung – in einer ASB-Wohngemeinschaft, die eher an einen kühlen Zweckbau erinnert als an ein Zuhause.

Auch für mich selbst ist dieser Ort zu einem aufgezwungenen täglichen Ziel geworden – ein Produkt bürokratischer Abläufe und ihrer oft absurden Konsequenzen. Die Anreise mit der Bahn gleicht einer ständigen Prüfung: zunächst fünf Minuten Verspätung wegen Gegenzug und eingleisiger Strecke, dann zehn, schließlich fünfzehn Minuten nutzloses Herumstehen. Kurz vor der Einfahrt folgt meist noch die Ansage zum Gleiswechsel – hinunter durch die betonierte Unterführung, dreißig Stufen hinab und wieder hinauf, mit Fahrrad, im Alter von 68 Jahren. Ein unfreiwilliges Fitnessprogramm, das sich Tag für Tag wiederholt.

Mit meinen Fotografien dokumentiere ich die Architektur und Atmosphäre dieses Ortes: die nüchternen Pflegebauten, das brüchig gewordene Dorfgefüge, die Schatten der fernen Kühltürme. So wird Sontheim für mich nicht nur zu einem fotografischen Thema, sondern zu einem Sinnbild – für den Verlust von Selbstbestimmung und die Last einer von außen verordneten Fremdheit.

Über den knarzenden Giebeln und unter unseren Füßen die frischen Spuren des Glasfaserbohrs — und am Horizont die Kühltürme von Gundremmingen, lange markante Wegmarken der Region mit stolzen 160 Metern Höhe.

Am 25. Oktober 2025 um 12:00 Uhr werden diese Türme kontrolliert gesprengt — ein symbolischer Akt des Umbruchs, genehmigt durch RWE und ausgeführt von einem Spezialteam

„Hier, wo selbst der Wolf gähnt – Essay über den Verlust der Hoffnung und die Entzauberung des Landlebens.“

“Here, Where Even the Wolf Yawns – A Meditation on the End of Hope”

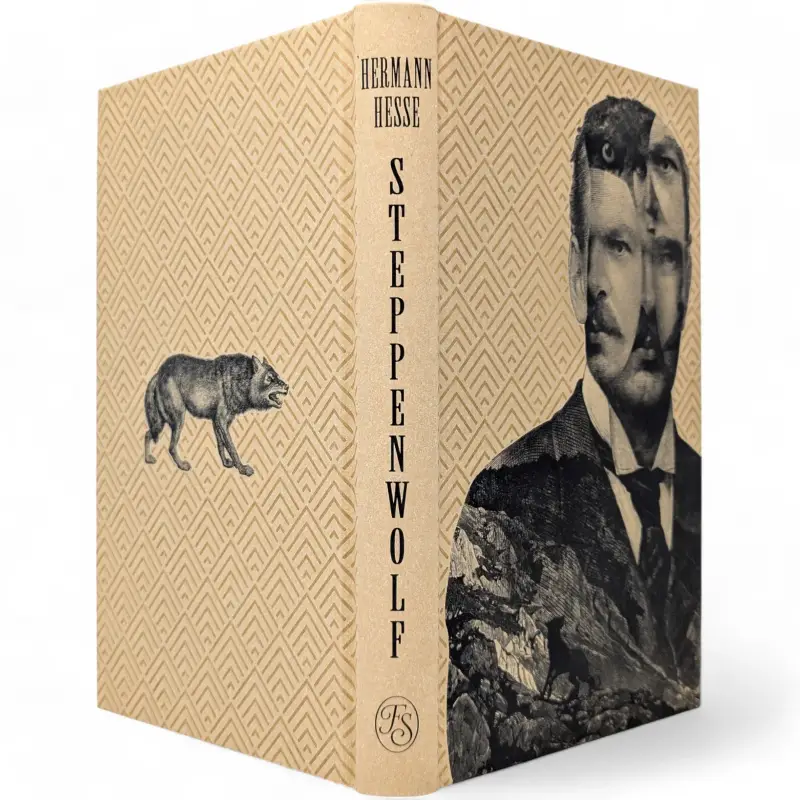

Sontheim – Hessestraße 71: Where petty-bourgeois concrete dreams crumble into dust, having long since tired of hope, and rubbish bins valiantly attempt to uphold an order that perished of boredom. Here, Harry Haller would have found no “Magical Theatre” – admission ruthlessly denied even to the most hopelessly despairing. Our Stepp(k)e: a wolf bereft of wilderness, a caretaker devoid of bite, a shadow stripped of voice – a wandering monument to futility. Let us return him to where he belongs: the endless steppe, where even the Caspian wolf yawns in resignation, the wind whispers in ennui, and the sun squanders its rays purely out of habit.

»Es war einmal einer namens Harry, genannt der Steppenwolf. Er ging auf zwei Beinen, trug Kleider und war ein Mensch, aber eigentlich war er doch eben ein Steppenwolf.«

Der erstmals 1927 erschienene Roman Der Steppenwolf begründet den Weltruhm Hermann Hesses und ist dasjenige Buch, das die internationale Renaissance seines Autors in den sechziger und siebziger Jahren ausgelöst hat.

»Es handelt sich um einen Anarchisten, der voll rasender Wut auf dieses falsch dastehende Dasein Warenhäuser und Kathedralen zerschlagen und der bürgerlichen Weltordnung das Gesicht ins Genick drehen möchte. Es handelt sich um einen Revolutionär des Ichs ... Der Steppenwolf ist eine Dichtung des gegenbürgerlichen Mutes.« Alfred Wolfenstein

Magic Carpet Ride – Steppenwolf’s Psychedelic Rock Odyssey

Steppenwolf’s Hymne auf das Entfliehen der Wirklichkeit: Ein Rock-Manifest zwischen Fantasie und Rebellion.

Obwohl Steppenwolf den Soundtrack und Geist der Easy Rider-Saga prägt, ist für mich „It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)” das eigentliche Herzstück des Films – ein Lied, das die Gewalt gegen Andersdenkende, Freigeister und Intellektuelle am eindringlichsten verkörpert. Der Interpret auf der Easy Rider-LP, Roger McGuinn (bis 1968 bekannt als Jim McGuinn), war als Frontmann der Byrds eine der einflussreichsten Figuren des amerikanischen Folkrock der 1960er und 1970er Jahre. Der Song selbst stammt jedoch von Bob Dylan.

„Magic Carpet Ride“ – Aufbruch ins Unbekannte

Steppenwolf’s Song als Soundtrack einer Generation, die im Rausch der Freiheit durchs endlose Amerika fuhr – festgehalten in Dennis Hoppers Easy Rider.

Original - Songtext : „Magic Carpet Ride“

Right between the sound machine. On a cloud of sound I drift in the night.

Any place it goes is rightGoes far, flies near. To the stars away from here.

Well, you don't know what we can find.

Why don't you come with me, little girl. On a magic carpet ride.

Well, you don't know what we can see. Why don't you tell your dreams to me.

Fantasy will set you free. Close your eyes, girl.

Look inside, girlLet the sound take you away.

Last night I hold Aladdin's lamp.

And so I wished that I could stay.

Before the thing could answer me.

Well, someone came and took the lamp away.

I looked around, a lousy cand-le's all I found.

Well, you don't know what we can find.

Why don't you come with me, little girl.

On a magic carpet ride.

Well, you don't know what we can see.

Why don't you tell your dreams to me.

Fantasy will set you free.

Close your eyes, girl. Look inside, girl.

Let the sound take you away.

You don't know what we can find.

Why don't you come with me, little girl.

On a magic carpet ride.

Well, you don't know what we can see.

Why don't you tell your dreams to me

Fantasy will set you free.

„Magic Carpet (HOG) Ride“

„Going Up the Country.“ Aufbruch und Ernüchterung

Steppenwolf’s Born to Be Wild und Magic Carpet Ride wurden zu Hymnen einer Generation, die im Rausch der Freiheit durchs endlose Amerika fuhr – festgehalten in Dennis Hoppers ikonischem Easy Rider.

Ein Klang zwischen Traum und Motorengeräusch, zwischen Benzin und Bewusstsein – Sinnbilder eines Aufbruchs, der zugleich Flucht war: hinaus aus den Städten, hinein in ein vermeintlich besseres Amerika fernab der Metropolen.

Diese Bewegung suchte mehr als ein anderes Leben – sie suchte einen anderen Sinn. Die Landkommune wurde zum Gegenentwurf zur technokratischen Moderne; Selbstversorgung und Einfachheit galten als Heilmittel gegen Entfremdung. Living off the Country war die Geste einer Rückkehr zur Erde, zur Natur als spirituellem Resonanzraum.

Mit der Antibabypille begann eine zweite Revolution – die des Körpers. Freie Liebe, Auflösung der Geschlechterrollen und die Verschmelzung von Lust, Leben und Bewusstsein verbanden sich mit der Suche nach spiritueller Erweiterung. Halluzinogene, östliche Lehren und indianische Visionen öffneten Tore, die uralten Kulturen als Wege der Erkenntnis galten – ein Aufbruch gegen das Erbe der Väter, die im Schatten von Holocaust, Kaltem Krieg und atomarer Bedrohung lebten.

Doch der eigentliche Zündfunke lag in der damaligen Gegenwart: Der Vietnamkrieg, Tag für Tag in die Wohnzimmer der westlichen Welt getragen, wurde zum Menetekel einer moralisch entgleisten Zeit – ein Spiegel, in dem sich die Abgründe einer Zivilisation zeigten, die den Sinn verloren hatte. Aus Entsetzen erwuchs Widerstand, aus Rebellion ein neuer Humanismus – getragen von der Sehnsucht, dass eine andere, wahrhaft menschliche Welt möglich sei.

Dann kam Woodstock – jener August 1969, als eine halbe Million junger Menschen im Regen tanzte, im Schlamm schlief und glaubte, für drei Tage den Himmel auf Erden gefunden zu haben. Musik wurde Manifest, Gemeinschaft zur Utopie, Liebe zur politischen Geste. Doch was als Fest der Befreiung begann, endete als Ahnung ihres Scheiterns.

Woodstock war der flirrende Kulminationspunkt einer Bewegung, die sich selbst feierte, bevor sie von der Realität der Macht eingeholt wurde – einer Realität, die zwar auf der Sehnsucht nach im-materiellen Werten gründete, jedoch vom materialistisch geprägten System erdrückt wurde. Der einstige Konsumverzicht wurde durch einen subtilen, tiefenpsychologisch wirkenden Konsumterror unterlaufen und ausgehöhlt. Viele aus der Protestgeneration zerbrachen daran – sie verloren ihre Prinzipien und Träume im Rausch von Besitz, Einfluss und der Anpassung an jenes System, das sie einst so leidenschaftlich bekämpft hatten.

Viele der einstigen Rebellen wollten die Welt verändern – durch ihren „Marsch durch die Institut-ionen“. Doch auf diesem Weg wurden sie von eben diesen verschluckt und assimiliert. Der Traum von Liebe, Gleichheit und Frieden erstickte im hierarchisch-bürokratisch verwalteten Alltag eines staatlichen Apparats, in dem Ideale zu Akten und Visionen zu Formularen wurden. Im Glanz des Kon-sums, der den Protest zur Ware machte, verlor die Revolte ihre Kraft und ihren Zauber – und wurde Teil jenes Systems, das sie einst überwinden wollte.

Macht korrumpiert – nicht plötzlich, sondern schleichend, indem sie Ideale in Gewohnheiten verwan-delt. Aus Gegenkultur wurde Anpassung, aus Aufbruch Besitzstand. Am Ende bleibt die bittere Einsicht: Der eigentliche Feind ist weniger das System als die menschliche Natur selbst – getrieben von Gier, Kontrollzwang und dem uralten Drang zur Herrschaft.

Als die Hippie-Bewegung zerfiel, verschob sich der Fokus: Aus der politischen Revolte wuchs das ökologische Gewissen. Die Idee der Selbstbefreiung wich der Erkenntnis, dass die Welt, die man verändern wollte, im Begriff war, unbewohnbar zu werden.

Aus dem Traum von Freiheit wurde der Ruf nach Rettung – die große Vision schrumpfte zur Verantwortung, zur ernüchternden Einsicht, dass man den Planeten Erde kaum lieben kann, wenn man ihn zugleich ausbeutet, plündert und verbraucht. Eine zeitlose Mahnung bleibt: Geld kann man nicht essen. Die grenzenlose Gier nach Fortschritt und Wachstum zerstört nicht nur uns selbst, sondern auch die Lebensgrundlagen der gesamten Schöpfung – eine Wahrheit, die schon in der Hopi-Prophezeiung widerhallt.

Acht Milliarden, bald neun Milliarden Menschen, deren ungebremster Hunger nach materiellen Gütern das fragile Gleichgewicht unseres blauen Planeten bedroht, treiben die Erde unaufhaltsam an den Rand einer selbstverschuldeten Katastrophe. Noch nie war die Menschheit so zahlreich, so ver-netzt – und zugleich so entfremdet von der eigenen Lebensgrundlage.

Während die Meere an Plastik ersticken und selbst in unserem Blut die Rückstände industrieller Hybris kreisen, wird der Mensch zum Opfer seiner eigenen Schöpfung – ein faustischer Zauberlehrling, der den Preis für seinen Pakt erst jetzt begreift. Er verkaufte seine Seele, nicht um Weisheit zu erlangen, sondern um die Welt zu beherrschen – und schuf dabei ein System, das ihn selbst verschlingt. Vielleicht liegt in dieser tragischen Dialektik die letzte Hoffnung: dass die Mikrofragmente seiner Gier ihn selbst zersetzen, bevor sie den Planeten endgültig vernichten.

Es wäre eine grausame, aber logische Korrektur der Natur: die Selbstbegrenzung einer Spezies, die alles zu besitzen glaubte – und sich selbst verlor.

Heute ist es still geworden auf dem Land. Wo einst der Wind durch offene Felder strich und Freiheit mehr war als ein Wort, herrscht nun müde Gleichgültigkeit. Der Mythos vom heilsamen Rückzug ins Einfache hat seine Magie verloren. Die ländlichen Räume, einst Zufluchtsorte einer neuen Welt, sind vielerorts erstarrt – abgehängt, überaltert, ideologisch verhärtet. Das Land, einst Projektionsfläche für Sinnsuche, ist zur Bühne der Resignation geworden – still, erschöpft, beinahe leer.

Und während einst vom Frieden gesungen wurde, hallen heute wieder bedrohliche Töne durch die Welt: Kriege, die sich hinter Euphemismen wie der „speziellen militärischen Operation“ verbergen; Führer, deren archaische Machtfantasien ganze Völker in den Abgrund treiben.

Putins Angriffskrieg, Trumps Rückwärtsutopien und die Wiederkehr nationalistischer Ideologien zeugen von einer regressiven Epoche, in der Fortschritt mit Unterwerfung verwechselt und Anders-denkende systematisch unterdrückt werden. Auch Putin folgt einer solchen Rückwärtsutopie – dem Traum von einem wiedererstandenen Großreich, in dem er selbst als unantastbarer Herrscher, als moderner Zar, über ein Reich vermeintlicher ewiger Größe und Macht gebietet.

Machterhalt und Gewinnmaximierung regieren wie einst – nur effizienter, technischer, global vernetzter. Die Klimakrise, Symbol einer aus dem Gleichgewicht geratenen Welt, droht zur letzten Mahnung zu werden – doch ihre Warnungen verhallen im Lärm kurzfristiger Interessen.

Einst war der Traum von Freiheit ein Ruf in die Weite – geboren aus Wind, Staub und unendlichem Himmel. Heute bedrängen ihn die Schatten: Angst schleicht durch die Straßen, Manipulation legt sich wie Nebel über das Denken, und Ohnmacht lastet schwer auf den Herzen. Die großen Utopien sind verstummt, doch aus ihrer Stille erhebt sich ein fernes, kaum hörbares Lied – die Sehnsucht, dass Vernunft, Menschlichkeit und Mitgefühl eines Tages stärker klingen mögen als das gierige Dröhnen der Macht, die immer weitergreift, unersättlich, grenzenlos.

Lavendel im Schwebezustand

Am provisorischen Besucherzentrum des Ulmer Hauptbahnhofs täuscht die Perspektive – die Töpfe hängen, statt zu stehen.

Lavendel im Schwebezustand – die Bahn ebenso

Am provisorischen Besucherzentrum des Ulmer Hauptbahnhofs schweben weiße Lavendeltöpfe, aufgehängt am Holzgeländer. Sie wirken jedoch, als hätten sie festen Stand – als stünden sie mit voller Bodenhaftung auf sicherem Grund. Eine hübsche optische Täuschung.

Ganz ähnlich verhält es sich mit den Fahrplänen der Deutschen Bahn AG: Sie hängen zwar auch – nur leider nicht an der Realität. Wer sich darauf verlässt, erlebt die Fata Morgana der Pünktlichkeit. Von Ferne funkelt der Anschlusszug, beim Näherkommen löst er sich in warmem Windhauch auf – irgendwo zwischen Nebenstrecke, Baustelle und „betriebsbedingter Verzögerung“.

Für wen sind diese Fahrpläne also gedacht? Vielleicht für Historiker, die einst erforschen wollen, wie man Planung definierte, bevor sie endgültig aus dem Verkehr gezogen wurde.

Denn überboten wird bei der Bahn längst nicht mehr in Geschwindigkeit – sondern in Verspätungs-steigerung.

Bahnwärterhaus in Sontheim an der Brenz

Das Bahnwärterhaus von Sontheim - Brenz, in den frühen 80er Jahren

ein stiller Zeuge einer vergangenen Eisenbahnepoche, heute liebevoll erhalten und fester Bestandteil des historischen Ortsbilds.

Mich fasziniert dieses kleine Gebäude besonders in seiner Strenge und Schlichtheit, in der symmetrischen Formensprache und klaren Gestaltung des Jugendstils – jener funktionalen Fabrik- und Industriearchitektur, jener Ingenieursästhetik zwischen Belle Époque und Jugendstil, in der Zweckmäßigkeit und Gestaltung noch eine harmonische Einheit bildeten.

Gleichzeitig ist es ein Symbol für das, was verloren ging: Das Bahnwärterhaus ist heute unbemannt, seiner einstigen Funktion enthoben. Einst war hier der Stellwerks- und Schrankenwärter tätig – ein Beruf, der ebenso ausgestorben ist wie der Leuchtturmwärter auf See.

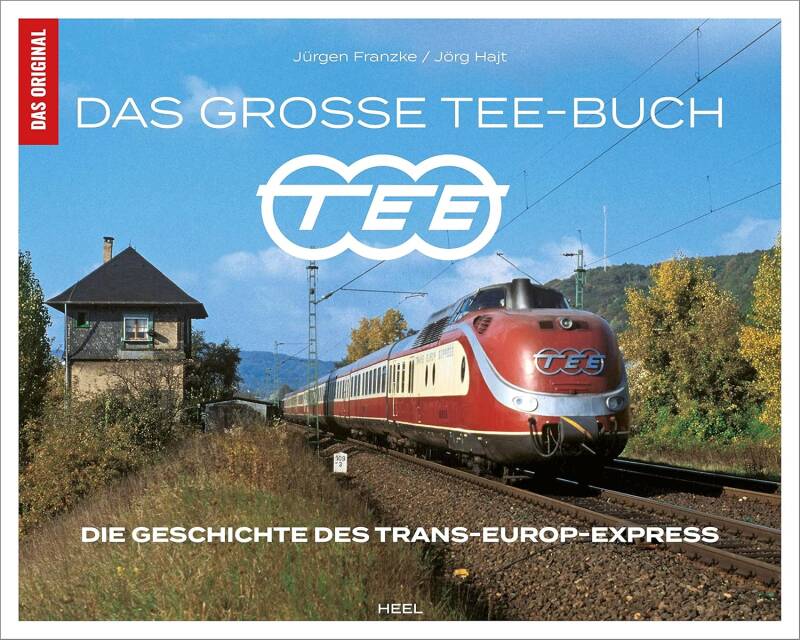

Damals, in den 1960er Jahren, als noch Dampflokomotiven fuhren, war alles mechanisch, greifbar, von Menschenhand gesteuert und kontrolliert. Die Züge verkehrten mit der Zuverlässigkeit eines Uhrwerks – man konnte die Uhr nach ihnen stellen.

Heute, im Zeitalter der Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und automatisierter Abläufe, scheint genau diese Verlässlichkeit verloren gegangen zu sein. Die Deutsche Bahn, hoch technisiert und durchrationalisiert, schafft es paradoxerweise kaum noch, jene Pünktlichkeit einzulösen, die einst selbstverständlich war.

Woran liegt das? Vielleicht daran, dass zwischen Mensch und Maschine etwas verloren ging – das Verantwortungsgefühl, die persönliche Wachsamkeit, jene menschliche Präzision, die keine Software ersetzen kann.

„Eine Zugfahrt, die ist lustig...“

„Zugfahrt durchs Absurdistan – alles, nur nicht lustig.“

Ulm, HBF Blickachse Universum - Center

Am Kartenautomat

HBF Ulm, Impression

Am Bahnsteig

Gardena Niederstotzingen

Niederstotzingen Industriegebiet vom Zug aus

Local Transportation Users

42 0 - 6 III

42 0 - 6 II

42 0 - 6

Pow Wow, Redface, im ASB Sontheim Fahrstuhl

Der Franke

Gudrun ASB-Sontheim

Gudrun im Hirsch Brenz

Festsaal Hirsch Gasthaus

Gudrun & Uli im Hirsch

Strommast aus Holz mit Straßenbeleuchtung

Sontheim "Dein Döner" Shop

Bahnhofszenerie-mit-Zügen-und-Starkstrommasten-(Foto-Grafik)

Wedelnde Nonne

„Zwischen Ankunft und Abfahrt: ein Bahnhof, gefangen zwischen Tag und Traum – Magrittes Himmel wacht darüber.“(Fotografik)

Black Birds

Mensch und Baum