Fine Art Photography Roman Gruber

- Roman Gruber Nonconform Art Photography -

Fine Art Photography Regional

„Wenn Klassik auf Moderne trifft – Ulm und Neu-Ulm etwas anders betrachtet: Extravagante Ansichten, welche aus dem Rahmen fallen.“

René Magritte in Antwerpen

La ligne de vie – Die klare Linie des Rätselhaften

René Magritte. La ligne de vie – Wo die Idee den Pinsel führt und die radikale Befragung der Realität ihren poetischen Widerhall findet.

Im Königlichen Museum der Schönen Künste Antwerpen (KMSKA, Belgien) zeigt sich René Magritte als Meister der Idee und der gedanklichen Umkehrung: Sichtbares wird infrage gestellt, Unsichtbares tritt unvermittelt hervor. Mit subtilen Verschiebungen, ironischen Brechungen und surrealen Verkeh-rungen ordnet er unsere Wahrnehmung neu und unterläuft die Gewissheiten des Sehens.

„La ligne de vie“ präsentiert einen Künstler, der den Pinsel dem Gedanken unterordnet und mit jedem Bild unsere vertrauten Blickwinkel sprengt. Die Realität selbst wird so zur Möglichkeit, immer wieder neu entdeckt zu werden.

„Juwel der 20er Jahre“

„Seltenes Ulmer Bauensemble des Neuen Bauens mit Charakteristika des Expressionismus und Art Déco.“ Art-Deco an der Münchner Straße

Bauamt, Denkmalgeschütztes Art-Deco Gebäude, Münchner Straße

Ulm & Ulmer Münster

Seit ich hier lebe, begleitet mich dieses Bauwerk. Es ist allgegenwärtig: Fixpunkt, Landmarke, Projektionsfläche. Und doch entzieht es sich in seiner Selbstverständlichkeit dem Blick.

Mein Ansatz ist kein klassischer. Ich meide die direkte Konfrontation, das heroische Frontalbild. Mich interessiert das Münster als Zentrum – aber selten im Zentrum des Bildes. Die Serie ist ein Umkreisen: ein tastendes In-Beziehung-Setzen von Architektur und Stadtraum, von Licht und Atmosphäre, von Nähe und Distanz.

In meinen Fotografien zeigt sich das Ulmer Münster niemals gleich. Perspektiven kippen, Jahreszeiten wechseln, Wetter und Licht verändern die Stimmung. Mal scheint es fast zu verschwinden, mal behauptet es sich kraftvoll gegen seine Umgebung. Besonders fasziniert mich der Kontrast: die filigrane Gotik im Dialog mit dem rauen Brutalismus der 1970er-Jahre. Diese Reibung erzeugt Spannungen – und genau darin liegt für mich die eigentliche Authentizität dieses Ulmer Wahrzeichens.

© 2025 Grafik, Fotografie, ROMAN GRUBER

"Die Farben der Zeit"

Das stille Meisterwerk von Cédric Klapisch

🎬 Filmtipp für alle Kunst- und Filmfreunde:

Die Farben der Zeit“ – für mich der wunderbarste und poetischste Film seit Langem. Eine berührende Reise zwischen Vergangenheit und Moderne, Kunst und Erinnerung – voller Licht, Farben, und leiser Magie. Cédric Klapisch gelingt ein filmisches Kunstwerk, das Herzen und Augen gleichermaßen öffnet. Cédric Klapisch malt kein lautes Epos, sondern eine stille Meditation über Vergänglichkeit und Zusammenhalt – ein unaufdringliches, zeitloses Meisterwerk.

„Kathedrale aus Licht und Zeit – das magische Herz Ulms“

Eine fotografische Umkreisung des Ulmer Münsters – zwischen Heimat, Mythos und moderner Kontemplation

Dieses Projekt ist eine Langzeitbeobachtung: ein visuelles Kreisen um das Ulmer Münster, das mehr ist als Architektur – Spiegel und Widerpart zugleich. Wie einst der Fuji für Hokusai ist das Münster für mich ein Gegenüber, ein Zentrum des Sehens und der inneren Orientierung. Über Jahre hinweg begegne ich ihm neu, bei wechselndem Licht, aus unterschiedlichen Perspektiven und Jahreszeiten. Jede Aufnahme ist weniger Dokument als Annäherung an die stille Beziehung zwischen Bauwerk, Stadtraum und Betrachter.

Mich interessiert das Münster nicht als heroisches Wahrzeichen, sondern als lebendiger Teil des Alltags. Es prägt die Stadt, verschwindet aber oft in der Selbstverständlichkeit der Routine. In meinen Fotografien suche ich jene Momente, in denen Licht, Schatten und Atmosphäre die Gewohnheit aufbrechen und Geschichte, Gegenwart und Stadtraum sich zugleich zeigen.

Das Münster ist Überlebender und Mahnmal zugleich: Kriege und Katastrophen haben die Stadt verwüstet, es jedoch unversehrt überdauert. Diese historische Tiefe spiegelt sich in meinem Blick, der das Bauwerk selten frontal zeigt, sondern im Dialog mit der Stadt, den Kontrasten der Architektur und den Veränderungen von Zeit und Licht.

So entsteht eine fortlaufende, stille Erzählung über Wandel, Beständigkeit, Mensch und Raum. Die Fotografien legen Reibungen und Unsichtbares frei, zeigen das Münster als Resonanzraum, urbanen Orientierungspunkt und Symbol des Bleibenden – eine Einladung, es immer wieder neu zu entdecken.

Fine Art Photography – Deine Stadt im Wandel der Zeit :–) Ulm in Tages-, Jahres- und Lebenszyklen.

Vom himmelstrebenden Münster zur surreal-biomorphen Zukunftsvision – verliert Ulm sein gotisches Wahrzeichen an Gaudís kühne, universale Biometrie des Art Nouveau? Zurück in die Zukunft?

"Glanz & Gloria Architektur" Münsterturmspiegelung im Neubau des Haus(es) der Immobilie, der Sparkasse Ulm

„Brutalismus ahoy: Als Panzerstahl zur Betonarmierung wurde.“

© 2025 Grafik, Fotografie, ROMAN GRUBER

„Architektur wie ein Kriegsschiff: Flakhochbunker-Ästhetik der 70er Jahre, in Neu-Ulm das unvergleichliche Donaucenter, in Ulm das Universum Center – perfekte Betonpanzer, gebaut für ästhetische Abwehr und spontanen Gegenangriff.

„Brutalistische Hochhäuser wirken, als wären sie in einem einzigen Hammerschlag gegossen: massive Körper, harte Kanten, keinerlei dekorative Gnade. Es scheint, als hätten die Architekten beschlossen: Wenn schon Beton, dann gleich als uneinnehmbare Festung – unbestechlich, unerschütterlich und mit garantierter Einschüchterungswirkung. Diese martialische Klarheit erinnert an die frühen Panzerkreuzer vor dem Ersten Weltkrieg: schwimmende Festungen aus Stahl, gebaut für Imponiergehabe und Machtdemonstration. „Wie Eisensteins Panzerkreuzer Potemkin zur Ikone revolutionärer Wucht und unerbittlicher Durchsetzungskraft der revolutionären Idee wurde, so markieren die brutalistischen Kolosse unserer Städte heute die Frontlinie urbaner wie ökonomischer Dominanz – graue Giganten, an denen Kritik ebenso wirkungslos abprallt wie jeder ästhetisch hinterfragende Angriff.“

Ironischerweise erlebt dieser Festungscharakter ein unerwartetes Comeback. Nach dem Mauerfall wurden Schutzbauten massenhaft als ‚überholtes Altmetall‘ verramscht, verriegelt oder bedenkenlos abgerissen – auch in Ulm, wo man Atomschutzbunker praktischerweise mit Tiefgaragen kombinierte. Niemand ahnte, dass die geopolitische Bühne später unglücklicherweise Figuren vom Format Trump, Putin oder Xi betreten würden.

„Heute wirken diese vernachlässigten, in Beton gegossenen Mahnmale, eines einst ernst gemeinten Versuchs – ja der Hoffnung – auf Mittel zur atomaren Gefahrenprävention, fast wie unbeabsichtigte Infrastrukturjuwelen: ehemalige Betonsärge, die plötzlich wieder verdächtig nützlich erscheinen. Während Länder wie die Schweiz oder Finnland ihre Schutzräume sorgfältig erhalten, wurden sie hierzulande entkernt, verkauft oder schlicht verhökert. Hätte man sie bewahrt, wären sie nicht nur mythische Monolithen geblieben, sondern echte Rückzugsorte – bereit für den nächsten Weltuntergang, selbstverständlich im ikonischen Look eines Panzerkreuzers im Betongewand.“

„Panzerkreuzer Potemkin“ (1925) – Sowjetisches Filmplakat von Georgi und Vladimir Stenberg. Konstruktivistische Avantgarde, dynamische Linien, heroische Matrosen, die Revolution in geometrischer Wucht inszeniert.

„Donaucenter Neu-Ulm: Ein eisenstein’scher Panzerkreuzer Potemkin aus Beton, der seit Jahrzehnten tapfer dem ästhetischen Wellengang trotzt.“

© 2025 Fotografien von ROMAN GRUBER, Nonconform Art Photography

© 2025 Grafik, Fotografie, ROMAN GRUBER

UMKREISUNG

Das Münster ist Zentrum.

Und doch meide ich das Zentrum des Bildes.

Mich interessiert nicht das Monument, sondern sein Dialog:

mit der Stadt, mit dem Licht, mit der Zeit.

Gotik trifft Brutalismus. Nähe trifft Distanz.

Spannung entsteht.

Fotografieren heißt für mich: kreisen, nicht fixieren.

Suchen, nicht besitzen.

In dieser Haltung liegt auch ein Echo fernöstlicher Bildtraditionen.

Wie Hiroshige den Fuji – heiliger Berg, Sitz der Götter, Wahrzeichen Japans – in seiner Serie der „36 Ansichten“ immer wieder neu umkreiste, so nähere ich mich dem Münster. Der Japonismus prägte die europäische Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts tief: die Idee, dass das Heilige nicht durch ein einziges Bild zu erfassen ist, sondern erst im ständigen Perspektivwechsel seinen Sinn entfaltet.

Dieses Projekt ist kein Abschluss, sondern Bewegung.

Ein fortwährendes Umkreisen des Ulmer Münsters –

zwischen Vertrautheit und Fremdheit, zwischen Gegenwart und Geschichte.

Hiroshige - 36 Views of Mount Fuji

"Brutalistische Betonarchitektur" Universumcenter Ulm

Blue Hour - Universum - C

© 2025 Fotografien von ROMAN GRUBER, Nonconform Art Photography

Workers’ Club by Alexander Rodchenko (1925)

Konstruktivistisches Öl-Gemälde, der Künstlerin Liubow Sergejewna Popova

El Lissitzky - Proun Room

El Lissitzky in a 1924 self-portrait

© 2025 Grafik, Fotografie, ROMAN GRUBER

„Zwischen Traum und Tag – Fragmente einer anderen Wirklichkeit“

Eine fotografische Spurensuche im Schatten des Surrealen

© 2025 Grafik, Fotografie, ROMAN GRUBER

„Hommage an die Großen der Postmoderne & Memphis“ und „Sottsass · Rossi · Stirling · Moore · Venturi“

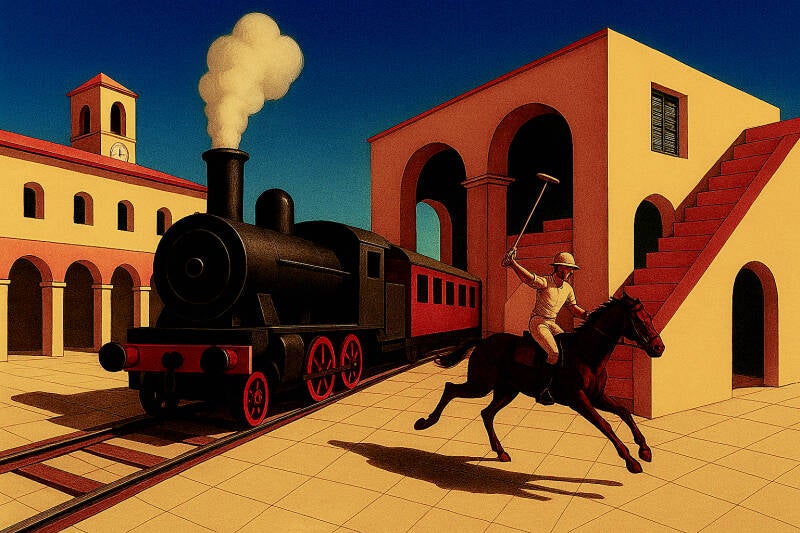

Meine Bilder entstehen dort, wo die Realität zu bröckeln beginnt – an den Rändern des Gewohnten, im Stillstand des Augenblicks. In den leeren Plätzen, den stummen Fassaden, den langen Schatten suche ich nicht das Dokumentarische, sondern das, was dahinter liegt: das Unwirkliche im Wirklichen, das Echo eines Traums, der nie ganz endet.

Ich sehe die Fotografie nicht als bloßes Abbild, sondern als künstlerisches Medium – als Maler und Grafiker begreife ich jedes Motiv als Ausgangspunkt einer kreativen Transformation. Das Licht, die Schatten, die Linien und Flächen sind für mich wie Farben auf einer Leinwand: Elemente einer inneren Komposition, die im Moment der Aufnahme bewusst, aber auch intuitiv entsteht. Jede Fotografie ist damit zugleich ein Entwurf und ein abgeschlossenes Werk – präzise geplant, spontan ergriffen, im Dialog zwischen Kontrolle und Zufall.

Oft scheint mir, als wäre unsere Zeit selbst surreal geworden – überbelichtet von Bildern, überreizt von Geschwindigkeit, und doch seltsam leer. Vielleicht ist es gerade deshalb notwendig, neu zu sehen: zu verweilen, zu beobachten, zu deuten. Meine Fotografien sind Versuche, diese Zwischenräume festzuhalten – Momente, in denen Logik und Traum kurz ineinanderfließen.

Der Surrealismus ist für mich kein Stil, sondern ein Zustand: ein waches Staunen angesichts einer Welt, die sich selbst entfremdet hat. Ich suche in ihr nach stillen Rätseln, nach Zeichen, die sich weigern, erklärt zu werden – und nach jener leisen Magie, die uns daran erinnert, dass auch das Alltägliche ein Geheimnis birgt.

© 2025 Grafik, Fotografie, ROMAN GRUBER

© 2025 Grafik, Fotografie, ROMAN GRUBER

Das himmelsstrebende Machtzeichen der Industriellen Revolution

„Symbolischer Machtwandel: Der Schornstein als vertikales Signum der industriellen Revolution und seine Substitution durch die unsichtbare Logik von KI und Robotik.“

Anton Meinholz, Werkstattgebäude und Kesselhaus mit Schornstein der Zeche Zollverein, Essen 1934.

FUG BLUESKY CHIMNEYS

Seit Jahrtausenden strebt der Mensch architektonisch in die Höhe – sei es in Form von Pyramiden, Obelisken, Kirchtürmen oder Minaretten. Diese vertikalen Monumente dienten religiöser oder politischer Machtdemonstration, sie verkörperten das Streben nach Transzendenz, Unsterblichkeit und göttlicher Ordnung. In ihnen äußert sich ein uraltes Bedürfnis: der Wunsch, sich über das Irdische zu erheben, den Himmel zu erreichen – oder ihn zu beherrschen.

Mit dem Einbruch der Industriellen Revolution jedoch verschiebt sich diese Symbolik radikal. Der Schornstein ersetzt den Kirchturm: Rauch steigt empor, wo früher Gebete erklangen. Die neue Ordnung ist nicht mehr theologisch, sondern technisch – der Glaube gilt nicht mehr Gott, sondern dem Fortschritt. Der Schornstein wird so zum neuen Zeichen einer säkularisierten Welt: ein Monument des Maschinenzeitalters, in Stahl und Ziegel gegossene Moderne.

Doch nicht nur kulturhistorisch, auch psychologisch eröffnet sich hier eine tiefere Deutung. In der psychoanalytischen Theorie Sigmund Freuds verkörpern vertikale Formen – insbesondere Türme, Stäbe, Pfeiler – archetypische Phallussymbole, Projektionen unbewusster Wünsche, Machtfantasien und libidinöser Energien. Der Schornstein, aus dem Rauch emporsteigt, lässt sich in dieser Perspektive als unbewusst sexualisiertes Bild deuten – Ausdruck des männlich konnotierten Schaffensdrangs, der Kontrolle über Natur, Raum und Körper sucht.

Im Sinne Freuds wäre der Schornstein nicht nur ein Symbol des Fortschritts, sondern auch der männlichen Selbstbehauptung – ein Zeichen von Potenz, Beherrschung und Sublimierung sexueller Energie in technische Produktivität. Seine Funktion – das Abführen von Hitze, Druck und Rauch – verweist unübersehbar auf Prozesse des Spannungsabbaus und der Katharsis, wie sie auch im psychischen Erleben der Libido eine zentrale Rolle spielen.

Auch der Begriff des „Penisneids“ findet hier eine kulturelle Spiegelung: Die monumentale Vertikalität industrieller Schornsteine, Fabriktürme oder moderner Wolkenkratzer Burj Khalifa (z. B. in Dubai). Kann als symbolische Überkompensation innerer Ohnmachtsgefühle gelesen werden – Ausdruck eines kollektiven psychischen Bedürfnisses nach Größe, Dominanz und Überlegenheit.

So erscheint der Schornstein als vieldeutiges Symbol: nicht nur technisches Funktionselement, nicht nur Zeichen einer neuen gesellschaftlichen Ordnung, sondern zugleich tiefenpsychologisches Bild für Trieb, Macht und männliche Selbstinszenierung im Zeitalter der Moderne. Die Kunst reagiert darauf – mit Faszination, Kritik, Ironie oder nüchterner Distanz –, und sie macht so sichtbar, was unter der Oberfläche industrieller Rationalität verborgen liegt: das Unbewusste.

© 2025 Grafik, Fotografie, ROMAN GRUBER

SKF Hofors Steel Works advertisement, Hofors (Sweden)

SKF Hofors Steel Works, Hofors (Sweden) – famous for ball bearings and steel manufacturing products.

Ein archetypisches Phallussymbol ist der erigierte Penis, der seit Jahrtausenden als Sinnbild für Kraft, Männlichkeit und Fruchtbarkeit gilt. In vielen Kulturen und Mythen erscheint er als wiederkehrendes Motiv und steht für grundlegende men-schliche Erfahrungen. Als univer-selles Symbol verbindet er das individuelle Be-wusstsein mit dem kollektiven Unbewus-sten.

Erläuterungen:

-

Phallus:

Der Begriff bezeichnet in der Kulturgeschichte den erigierten Penis des Menschen. Er steht symbolisch für sexuelle Potenz, Macht und schöpferische Energie.

-

Archetypisch:

Das Adjektiv bedeutet, dass etwas einem Urbild oder einem Urmodell entspricht. Es verweist auf eine tief verwurzelte, überindividuelle Vorstellung – ein sogenannter Archetyp.

-

Symbol:

In der Symbolforschung wird der Phallus häufig als Zeichen für Kraft, Männlichkeit und Zeugungsfähigkeit gedeutet. -

Archetypisches Symbol:

Ein solches Symbol taucht kulturübergreifend auf und verkörpert universelle menschliche Erfahrungen. Es kann als Brücke zwischen dem individuellen Bewusstsein und dem kollektiven Unbewussten verstanden werden.

-

Kollektives Unbewusstes:

Ein Begriff aus der Tiefenpsychologie nach Carl Gustav Jung. Er beschreibt jene unbewusste Ebene der Psyche, die allen Menschen gemeinsam ist – eine Art universaler Seelengrund, der Archetypen wie das Phallussymbol enthält.

In der Psychoanalyse – insbesondere bei Freud und Jung – spielt der Phallus eine zentrale Rolle. Er symbolisiert nicht nur die männliche Sexual-ität, sondern auch psychische Prozesse, die in Träumen, Mythen und kulturellen Ausdrucks-formen zum Vorschein kommen.

Ein archetypisches Phallussymbol vereint somit die körperlich konkrete mit der symbolisch psy-chischen Dimension des männlichen Gesch-lechtsorgans und stellt ein tief verankertes kul-turelles Urbild dar.

© 2025 Grafik, Fotografie, ROMAN GRUBER

Mit der Industriellen Revolution ab dem späten 18. Jahrhundert veränderte sich nicht nur die Lebensrealität der Menschen, sondern auch die Themen und Ausdrucksformen der Kunst. Der Schornstein – als Symbol für Industrialisierung, Fortschritt, aber auch Entfremdung und Umweltzerstörung – wurde zu einem markanten Motiv in Malerei, Fotografie und Grafik. In verschiedenen künstlerischen Strömungen erhielt er unterschiedliche Bedeutungen:

Der Schornstein in der Kunstgeschichte

Symbol moderner Macht und Transformation

Realismus (Mitte 19. Jahrhundert)

Mit Künstlern wie Gustave Courbet und Adolph Menzel fand der Schornstein erstmals Eingang in die Bildwelt der Moderne. Die realistischen Darstellungen zielten auf eine ungeschönte Abbildung der Wirklichkeit. Fabriklandschaften mit rauchenden Schornsteinen wurden nicht mehr romantisiert, sondern als Teil des neuen Alltagslebens präsentiert – nüchterne Zeugnisse einer sich rasant wandelnden Welt, in der Arbeit und soziale Realität untrennbar mit der Industrialisierung verbunden waren.

Italienischer Futurismus (ab 1909)

Die Futuristen um Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni und Giacomo Balla verherrlichten industrielle Produktion, Geschwindigkeit und Massenkonsum. Für sie war der Schornstein kein Symbol der Entfremdung, sondern Ausdruck von Energie und Erneuerung. Fabriken und Maschinen wurden als vibrierende Organismen inszeniert – Sinnbilder einer heroischen Moderne, die die Vergangenheit hinter sich ließ und in Technik und Massenproduktion den Motor einer „neuen Menschheit“ sah.

Russische Avantgarde (ca. 1910–1930)

In Konstruktivismus und Suprematismus – vertreten durch Künstler wie Kasimir Malewitsch und El Lissitzky – wurde der industrielle Fortschritt positiv aufgeladen. Die vertikale Dominanz des Schornsteins symbolisierte den technischen Triumph über die Natur. In der sowjetischen Propagandakunst avancierte er zum emanzipatorischen Zeichen des neuen Arbeiterstaates, häufig abstrahiert und dynamisch gestaltet, als Ausdruck kollektiver Zukunftsvisionen.

Dadaismus (ab 1916)

Der Dadaismus, geprägt von Künstlern wie Hannah Höch und Raoul Hausmann, reagierte mit Ironie und Zersetzung auf die Entmenschlichung durch Krieg und Technologie. Schornsteine und Maschinenfragmente tauchten in Collagen als groteske Symbole eines absurden Fortschritts auf, der den Menschen unterwarf. Der industrielle Schornstein wurde so zum Sinnbild einer entfesselten Rationalität ohne moralisches Fundament.

Neue Sachlichkeit (1920er Jahre)

Vertreter wie Otto Dix und Karl Hubbuch nutzten den Stil der Neuen Sachlichkeit, um die Spannungen zwischen industriellem Aufschwung und sozialer Kälte sichtbar zu machen. Schornsteine erscheinen hier emotionslos und massiv – Monumente einer entzauberten Welt. In der Fotografie, etwa bei Albert Renger-Patzsch, wurden sie als funktionale Ikonen inszeniert: Symbole technischer Präzision und zugleich stumme Zeugen gesellschaftlicher Entfremdung.

Fazit

Der Schornstein entwickelte sich in der Kunst der Moderne zu weit mehr als einem technischen Bauelement. Er fungierte als Projektionsfläche für Fortschritt und Macht, für Entfremdung und Hoffnung. Ob nüchtern, heroisch, ironisch oder kritisch – kaum ein anderes Motiv spiegelt so prägnant die ambivalente Haltung der Kunst zur industriellen Epoche und ihren tiefgreifenden Folgen für Mensch und Gesellschaft.

Oskar Nerlinger

Werke am Ufer der Oundaine bei Firminy - zwischen 1895 und 1910

“Circus Barnum – or, The Last Smoker Standing.” © 2025 Grafik, Fotografie, ROMAN GRUBER

»Sturzflug auf die Stadt« ist ein Bild des flugbegeisterten Malers Tullio Crali

Le forze della curva von Tullio Crali

„Kein(e) Gaudi für Ulm?!“

Einstein, die HfG und ein Hauch von Kepler bis Karajan – kann Ulms Genialität, Gaudís visionärem Höhenflug die Stirn bieten?

Ulms genial anmutende Bewohner und Phasen liegen schon längere Zeit zurück. Gaudí hingegen schaffte es, weit über seinen Tod und die unvermeidliche Endlichkeit hinaus, ein Beispiel zu bleiben – ein Fels in der Brandung der Vergänglichkeit, wie des Vergänglichen im Allgemeinen.

„Keine Gaudi“ – in doppeltem Wortsinn!

Während CAD-generierte Rasterfassaden zunehmend das Stadtbild vieler Metro-polen prägen, geht die indi-viduelle Handschrift aktuel-ler Bauvorhaben immer häu-figer verloren. Doch archi-tektonische Meisterwerke wie das Haus am Rupenhorn beweisen, dass anspruchs-volle Formgebung nicht nur realisierbar ist, sondern auch weiterhin ein erstrebens-wertes Ziel bleiben sollte.

Auch die Casa Malaparte, zeigt uns, daß eine leben-dige, charakterstarke und zeitlose Architektur möglich ist. Antoni Gaudí und später F. Hundertwasser setzten be-wusst auf organische For-men, in- spiriert von der Natur, dem Goldenen Schnitt, der Zahl Pi und den Fibonacci - Folgen. Die Sagrada Família in Barcelona,

Ein Kapitel der Architekturge-schichte endet – hoffentlich beginnt nun zügig ein trans-formatives Zeitalter der Bau-geschichte, das weltweit verant-wortungsbewusst, vorrangig nachhaltig und ebenso zu-kunftsweisend geprägt sein wird, wie Gaudís nach wie vor visionäre und heute mehr denn je aktuelle organisch-biomorphe Architektur.

Wengenkirche und Münsterturm © 2025 Grafik, Fotografie, ROMAN GRUBER

© 2025 Grafik, Fotografie, ROMAN GRUBER

Berlin wird immer einheitlicher

„Hang zur Schießscharten-Architektur – die Rasterfassade prägt die Neubauten – zunehmend auch in Ulm.“

"Architektur, die mich beeindruckt und geprägt hat." Hans and Wassili Luckhardt, Giuseppe Terragni, Renzo Piano, Mario Botta, Walter Gropius, Mies van der Rohe, Bruno Taut, Le Corbusier, Oskar Niemeyer u.v.a.

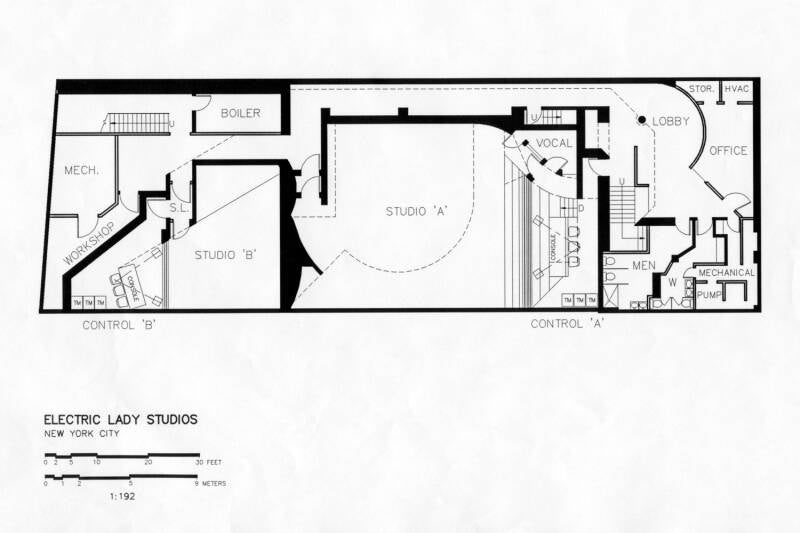

Jimi Hendrix Experience

© 2025 Grafik, Fotografie, ROMAN GRUBER

"Organische Architektur: Inspirierende Entwürfe und Beispiele. Video (1-3)"

„Es gibt keine Regeln für gute Fotos, es gibt nur gute Fotos.“

– Ansel Adams –

Interessantes zur Landes- und Bundeshauptstadt

Architektur-Eindrücke und die Wiederkehr eines abgewandelten "Disneyland-Art-Déco", als Renaissance einer Stilrichtung für die 2030er Jahre?

Die Bahn - Warten auf... Godot?

... En attendant Godot!

Der neue App-Service, der in den bestehenden Apps "DB Streckenagent" und "Bayern Fahrplan" verfügbar ist, dürfte sich großer Beliebtheit erfreuen: Fahrgäste, die in einem verspäteten Zug sitzen und fürchten, ihren Umstieg zu verpassen, können ihren Anschlusswunsch ab sofort ganz einfach per App melden.

© 2025 Grafik, Fotografie, ROMAN GRUBER

Gefahr im Verzug: Klima- und Umweltkatastrophen sind real – handeln wir jetzt, bevor es zu spät ist!

Die Folgen unseres Handelns oder Nicht-Handelns sind allgegenwärtig, und die drohenden Szenarien sind längst nicht mehr nur düstere Fantasien. Umweltkatastrophen, Atomrisiken und der steigende Meeresspiegel gefährden heute schon das Leben auf unserem Planeten. Gebiete wie das Bikini-Atoll, einst ein Ort atomarer Tests, sind ein Mahnmal für die Langzeitfolgen unseres Umgangs mit der Erde. Während die Radioaktivität dort inzwischen abnimmt, bleibt das Gebiet ein Symbol für irreversible Schäden und Mahnung zur Vorsicht.

Doch trotz dieser dramatischen Entwicklungen bleibt Hoffnung: Jeder von uns hat die Möglichkeit, durch verantwort-ungsbewusstes Handeln einen Beitrag zum Wandel zu leisten. Es ist an uns, den Kurs zu ändern und eine lebenswerte Zukunft für kommende Generationen zu sichern – bevor die Warnsignale zur Realität werden.

La Cocina – Der Geschmack des Lebens

Regie: Alonso Ruizpalacios.